Todos los días, al entrar o salir de mi casa, miraba, como de reojo, a la casa de al lado. Yo sabía que allí vivía alguien pero, durante mucho tiempo, no logré ver a nadie.

Sabía que alguien había porque las cortinas ondeaban, alguna vez la puerta estaba entreabierta y, en ocasiones, las ventanas dejaban entrever figuras que se movían. Pero nunca había visto a ninguna persona. Alguna vez, un perro pinto salía corriendo al jardín, hacía sus necesidades, escarbaba un poco y volvía a meterse en la casa. Ni niños, ni viejos ni nada. La puerta del garaje tampoco se movía y ningún coche circulaba por el estrecho camino que iba hasta la carretera.

Por eso me quedé sorprendido cuando ayer por la mañana, domingo como a eso de las once, estando yo tranquilamente sentado en mi jardín, un hombre de unos cuarenta años se acercó hasta el seto que separa nuestras casas y saludó con un tranquilo “buenos días” que daba la sensación de que nos conocíamos de toda la vida.

Con la buena educación que me caracteriza, respondí con otro “buenos días” pero me quedé mirándole como si fuera un extraterrestre. No lo había visto en mi vida. Ni su cara ni su aspecto me decían nada: pantalón corto, polo de marca por dentro del pantalón, repeinado, pelo un poco largo hacia atrás terminado en rizos incipientes, barba de siete días, zapatillas de tenis y gorra americana. El perro pinto estaba a su lado, mirando embelesado y meneando un ridículo rabo terminado en un pompón.

No le invité a pasar porque me daba la sensación de que no le apetecería el café bastante cargado que yo estaba tomando (no sé por qué pensé que era más bien de los que toman un té) ni tampoco la media barra de pan bien cubierta de mantequilla y mermelada que yo estaba desayunando, porque así rememoraba mis lecturas del día anterior. Mi perro, un pastor alemán bastante grande, le miró de arriba abajo. Y yo creo que saludó también al perro pinto de la otra casa. Al menos, es lo que me pareció. Probablemente se conocieran. También él salía de vez en cuando al jardín y tardaba un rato en volver a entrar. Era posible, incluso, que hubiera algo más, entre ellos, que una buena vecindad.

Mi vecino me pareció bastante agradable. Para conversar nada más. Recordé las normas que, sin ser obligatorias, parecían reinar en aquella urbanización. Relaciones, solo las justas. Eran ellos los que marcaban los pasos a seguir y nosotros debíamos respetarlas.

Hablamos de cosas más o menos insustanciales. De que no teníamos compañera ninguno de los dos, de que, a veces, la vida era un poco aburrida dedicándonos solamente al trabajo, de que nuestros perros sí que parecían felices. Y, en esto, ambos los dos movieron su cola y nos miraron como con ganas de mimos.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, salieron corriendo y volvieron con sendas pelotas en sus bocas. Jugamos con ellos hasta la hora de la comida, hasta que un pitido salió de mi casa indicándome que era hora de los deberes del mediodía. Un minuto más tarde, otro pitido parecido salió de la casa de al lado. Con un gesto de la mano nos despedimos mi vecino y yo. Para ser la primera vez, ya había sido suficiente.

Pocas veces más vi al vecino de al lado. A su perro sí. Cada vez se prodigaba más e incluso lo pillé, más de una vez, dentro de mi jardín. La verdad es que se portaba bastante bien y no causaba desperfectos importantes.

Hacía buenas migas con mi perro y cada vez se les veía más juntos. Incluso, en algunas ocasiones, daban largos paseos por la alameda de la urbanización. Mi vecino y yo nos sorprendíamos asomados a la ventana viéndolos tan felices. Era también una de nuestras obligaciones para con nuestros animales.

El tiempo iba pasando. En el verano, pasábamos los cuatro nuestros buenos ratos en el jardín. En uno u otro jardín. O dando paseos por los alrededores. Cuando venía el mal tiempo, nos refugiábamos en una u otra casa, poníamos la tele y así pasábamos la tarde. Los perros disfrutaban con películas de animales o con dibujos animados. A nosotros no nos quedaba más remedio que charlar uno con otro y, a veces, jugar a las cartas o al dominó.

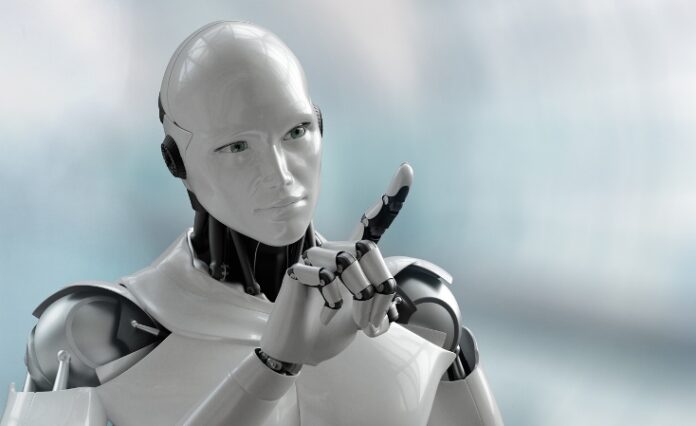

Cuando llegaba la noche, el anfitrión ponía una rica cena para los dos perros. Su comida preferida en sus platos preferidos. Ellos nos miraban contentos y nosotros, mi vecino y yo, vigilábamos que todo estuviera en orden y que nuestros dueños fueran felices. Nosotros, simples robots con aspecto de humanos, no necesitábamos de nada eso que necesitaban los perros, nuestros amos.

Nos bastaba con servirles y hacer todo lo posible para su bienestar. Ese era nuestro trabajo y creo que lo hacíamos bastante bien.

Ángel Lorenzana Alonso