El bote se aleja/ y forma un camino blanco/ mi dolor y su

huella.

ボートは去り、私の痛みとその痕跡の白い道を形成します

Akiko Yanakiwara

A medida que nos acercamos a Hiroshima, aparecen casitas individuales rodeadas de jardín con tejados a dos aguas, que salpican, sin entorpecer, la belleza de una campiña con diferentes tonos de verde. Un hermoso paisaje que no hace presagiar el dolor y la muerte que esconde.

Ya han pasado 74 años desde que las islas que conforman Japón quedaran asoladas por bombas incendiarias, pero nadie podía esperar lo que ocurrió, aquel 6 de agosto de 1945, cuando un B-29 llamado Enola Gay, dejo caer su carga mortífera de uranio, que estalló a 600 metros de altura, justo donde una nube dejaba un resquicio para la muerte. Eran las 8.15 de la mañana, la ciudad estaba ya despierta, los niños en labores de desescombro. Cientos de niños. Era un día hermoso de verano y cada cual había realizado sus plegarias.

Pero fue en vano.

Murieron 100.000 personas en las primeras horas, abrasadas o desintegradas. Hasta 400.000 en los meses siguientes, por quemaduras, leucemias, malformaciones, canceres. Todo un cúmulo de desgracias.

Tres días más tarde, Nagasaki. Esta vez la bomba era de plutonio.

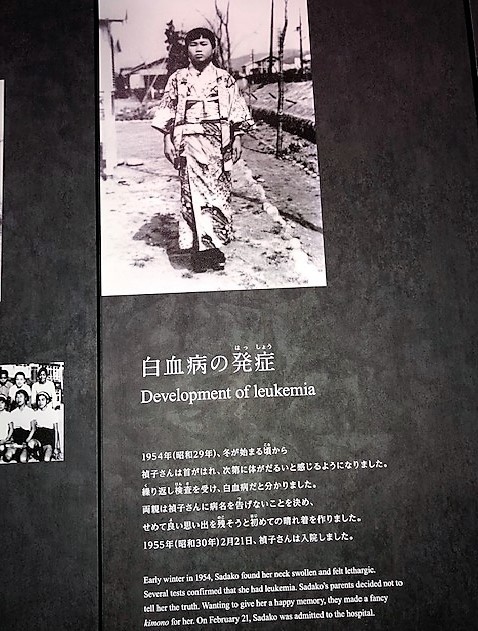

Las ruinas del Salón de Promoción Industrial nos esperan en el Parque de la Paz. Lo que queda del edificio entristece a la viajera. Es gris. Dentro, cenizas. Pero el Parque es inmenso y, en él, diferentes monumentos comparten espacio y desolación. El dedicado a los Niños de la Paz, está destinado a conmemorar la esperanza de una niña que creyó que realizando 1.000 grullas de papel, no moriría de leucemia: Sadako Sasaki (ese era su nombre), murió, y los niños japoneses van cada año a llevar grullas de papel a aquel lugar. Los niños y también nosotros, pues en el viaje, Yoko nos enseñó a realizar una grulla para Sadako y para todos los niños y niñas muertos aquel funesto día. Una tradición -la de modelar el papel-origami– muy arraigada en Japón.

Más adelante, el Monumento a los Muertos. Una llama que arde sin apenas brillo.

Entramos en el Museo de la Paz. Está lleno de colegiales y viajeros, pero el silencio es absoluto. Nadie habla, de soslayo vemos lágrimas resbalar por algunas mejillas. Los dibujos de los supervivientes: cuerpos desnudos huyendo aterrorizados entre llamas, clamando por agua, que cuando cae de las nubes, es negra: lluvia negra, nos atrapan y llenan de congoja.

Yoko nos susurra: “fijaros en el reloj: señala las 8.15”. Es de lo poco que resistió los 40.000 grados ºC que se alcanzaron… ropitas de los niños colocadas junto a sus fotografías; una mancha negra, y la guía explica que son los restos de una persona que esperaba sentada la apertura del Banco y que la explosión, volatilizó. Y después, las imágenes de las ulceras, las quemaduras, las lesiones terribles en la piel, las malformaciones nunca documentadas…Y, al final, dos fotografías de dos niños sanos que nacieron unos meses después: la vida vence a la muerte, nos dice Yoko. Pero la viajera no escuchó cantos de pájaros en el Parque y por eso no quiso tocar la Campana de la Paz, para no romper aquel silencio que cobijaba a los niños muertos, a los habitantes de una ciudad laboriosa, muertos, a los coreanos -esclavos- muertos.

Abajo, en una vitrina, la grulla que trajo Obama cuando era presidente de los Estados Unidos; y la pregunta obligada: Yoko ¿por qué no hay una sola crítica a los americanos en este inmenso Parque, en este gran Museo. La respuesta, escueta: los japoneses bombardeamos Pearl Harbor. Ante la culpa: el castigo obligado; el error, el fracaso, la deshonra conlleva para el pueblo japonés una responsabilidad y la determinación del castigo: El seppuku -suicidio ritual- que formaba y forma parte del bushidō, el código ético de los samuráis y hoy, todavía, de muchos japoneses.

Hemos dejado atrás Japón y desde el avión solo se ve un mar de nubes blancas. La viajera piensa en este gran país hecho a sí mismo a base de tesón y esfuerzo compartido, balanceándose siempre entre los extremos como los guardianes de los templos… Modernos pero anclados en antiguas tradiciones. Con coches último modelo y hoteles espectaculares, que logran hacer olvidar esos cables aéreos que llenan el paisaje de sorpresa y miedo.

Es mucho lo que a la viajera le gusta de este país y de sus gentes: su amabilidad, el orden y respeto que muestran, la sonrisa siempre, y ese amor por lo pequeño, por lo natural, que contrasta vivamente con nuestra cultura. Su música tradicional tan relajante, y la poesía, especialmente los haikus: tan sencillos y cortos, hablando siempre de lo que importa: el amor y la naturaleza. Sus exquisitos dulces, la tempura y el té -amargo como la vida- pero precedido siempre de un pequeño dulce.

Japón es el guardián de los vientos, vientos que acarrean lluvias torrenciales o polinizan jardines. Que envían olas inmensas o propagan el fuego y con ellos, la destrucción y la muerte.

Vientos que acarician al atardecer y traen aromas de cerezos en flor.

Sobrevolando nubes un día de verano de 2019

Victorina Alonso Fernández